75회 베를린국제영화제(이하 ‘베를린영화제’)의 개막식. 베를리날레 팔라스트의 무대에 오른 트리샤 터틀 베를린영화제 집행위원장은 “저는 우리가 잘 듣길 바랍니다(I hope we can listen)”라며 경청과 포용(inclusion)의 미덕을 강조했다. 영화 창작자들의 목소리, 갈등하는 정치적 의견들 그리고 다양한 위기에 직면한 영화산업의 목소리. 이 모든 이야기들을 잘 듣는 것이야말로 지금 우리에게 가장 중요한 태도라는 의미다. 대중 영화제(public film festival)로서는 세계 최대 규모인 베를린영화제는 세계 영화들이 한 해를 시작하는 메이저 영화 행사이자 늘 정치적 논쟁과 사회적 현안에 대한 이견이 끊이지 않는 뜨거운 토론의 장이 되어왔다.

특히 올해는 75주년이라는 기념비적인 해임에도, 베를린영화제는 예산 확보의 어려움이나 상영관 축소 등 많은 난항을 겪으며 순탄치 않은 준비 과정을 가졌다. 그러나 문화부 예산 증액 및 새로운 스폰서 확보 등 마지막까지 자구책을 마련, 결과적으로는 오히려 전년 대비 관객 수가 소폭 증가하는 등 올해 영화제는 적지 않은 성과를 이끌어냈다. 이렇게 어려운 여건에서 75회를 무사히 치른 트리샤 터틀 체제에 대해서는 긍정적인 평가들이 주를 이룬다. ‘대화가 가능한 집행위원장’이라는 터틀에 대한 독일 매체의 태도에서도 엿볼 수 있듯이, 트리샤 터틀은 모든 문제의 해결책은 잘 듣는 것에서 출발한다는 점을 제대로 보여준 셈이다.

개막작 <더 라이트>, 황금곰상 <드림즈>

개막작인 독일 감독 톰 티크베어의 신작 <더 라이트>로 문을 연 올해 베를린영화제에서는 74개국 총 240편의 영화들이 소개되었다. 코미디와 사회극, 뮤지컬 등을 넘나들며 세대 간 갈등과 계급문제, 유럽 내 이주 등 다양한 사회적 이슈들을 흥미롭게 담아내는 <더 라이트>에 대해서는 호불호가 갈리는 평이 나왔지만, 지난 몇 년간 이어진 베를린영화제에 대한 독일영화계의 불만(!)과 영화제의 여러 상황들을 고려했을 때, 올해 개막작은 영화제의 새로운 시작을 알리는 산뜻한 선택이었다는 평가가 지배적이다. 영화제 기간 동안 베를린의 레드카펫을 뜨겁게 달궜던 스타들도 예년에 비해 늘어났는데, 심사위원장인 토드 헤인즈를 비롯, 판빙빙, 티모시 샬라메, 제시카 채스테인, 로버트 패틴슨, 마리옹 코티야르 등 많은 스타들이 베를린을 찾았다.

한편, 지난 2월 22일 열린 시상식에서는 노르웨이의 다그 요한 하우거루드 연작 3번째 영화인 <드림스>가 황금곰상을 수상했으며, 심사위원대상은 올해 경쟁 부문에서 가장 화제가 된 작품 중 하나인 <블루 트레일>(가브리엘 마스카로, 브라질)이, 심사위원상은 <더 메시지>(이반 푼드, 아르헨티나)에 돌아갔다. <리빙 더 랜드>의 후오 멩이 감독상, <다리가 있다면 너를 걷어찰거야>의 로즈 번이 주연상, <블루 문>의 앤드루 스콧이 조연상, <콘티넨탈 ‘25>의 라두 주데가 각본상, 그리고 <아이스 타워>의 뤼실 하지할리로비치가 예술공헌상을 수상하며 영화제의 대미를 장식했다.

노르웨이 감독 다그 요한 하우거루드의 영화 <드림스>가

75회 베를린국제영화제에서 최고상인 황금곰상의 영예를 안았다

75회 베를린 영화제서 명예 황금곰상을 수상한 배우 틸다 스윈턴

여성의 목소리와 포용의 강조

경쟁 부문과 스페셜 및 파노라마, 포럼, 포럼엑스팬디드, 제너레이션 등 각 부문에 걸쳐 가장 도드라진 경향은 단연 여성 감독 작품의 꾸준한 증가다. 특히 가장 많은 관심의 집중을 받는 경쟁 부문은 올해 19편의 작품 중 여성 감독의 작품이 8편으로 42%에 이르면서 해마다 계속 증가하는 추세를 이어나갔다. 이는 비단 상영작이나 참여 감독의 젠더 분포 같은 수치에만 국한하는 흐름은 아니었는데, 모성 불안이나 돌봄과 같은 이슈에서 젊은 여성 감독들의 보디 호러에 이르기까지 여성 창작자들의 다양한 목소리는 올해 베를린영화제를 지배했던 주된 토픽이었다.

그럼에도 올해 역시 베를린영화제에서 가장 크게 들렸던 것은 정치적 목소리들이었다. 혐오와 배제 대신 포용을 강조하며, 트리샤 터틀은 영화제 개막 레드카펫에서 작년 하마스에 의해 납치된 이스라엘 배우 다비드 쿠니오(David Cunio)의 석방을 촉구하는 목소리와 함께했다. 개막식 무대에서는 올해 명예황금곰상 수상자인 틸다 스윈턴이 반이스라엘 NGO 단체인 BDS를 지지하는 메시지를 내면서 다수 청중들의 박수갈채를 받기도 했다. 여기에 파노라마 부문 상영작인 <퀴어파노라마(Queerpanorama)>의 감독인 준 리가 상영 후 가진 Q&A에서 팔레스타인 지지 호소와 반유대주의적 표현을 담은 주연배우의 서한을 대독하면서 또다시 베를린영화제는 정치적 논쟁에 휩싸였다.

영화제가 끝나는 23일 독일 조기 총선이 열린 가운데, 보수인 CDU-CSU 연합의 승리와 극우 정당인 독일대안당(AfD)이 예상대로 표를 휩쓸면서 정치적 소용돌이는 멈추지 않았다. 영화제는 표현과 발언의 자유에 대한 절대적인 긍정과 동시에 그 어떤 혐오와 배제도 용인하지 않겠다는 원론적 입장에 따라 신속하게 대응했지만, 극명한 정치적 입장 차가 자아낸 이러한 장면들은 이제 베를린영화제가 피해갈 수 없는 당면 과제가 된 듯하다.

다양한 실험 의지 드러낸 한국영화

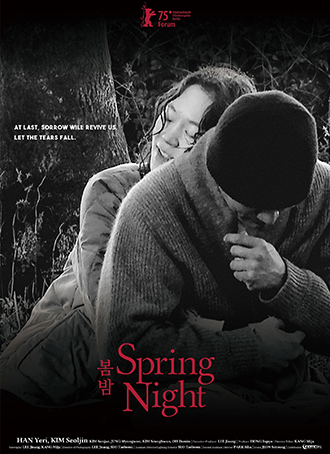

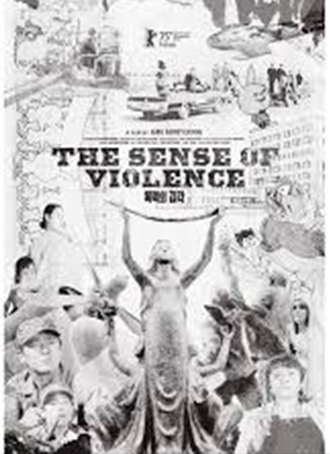

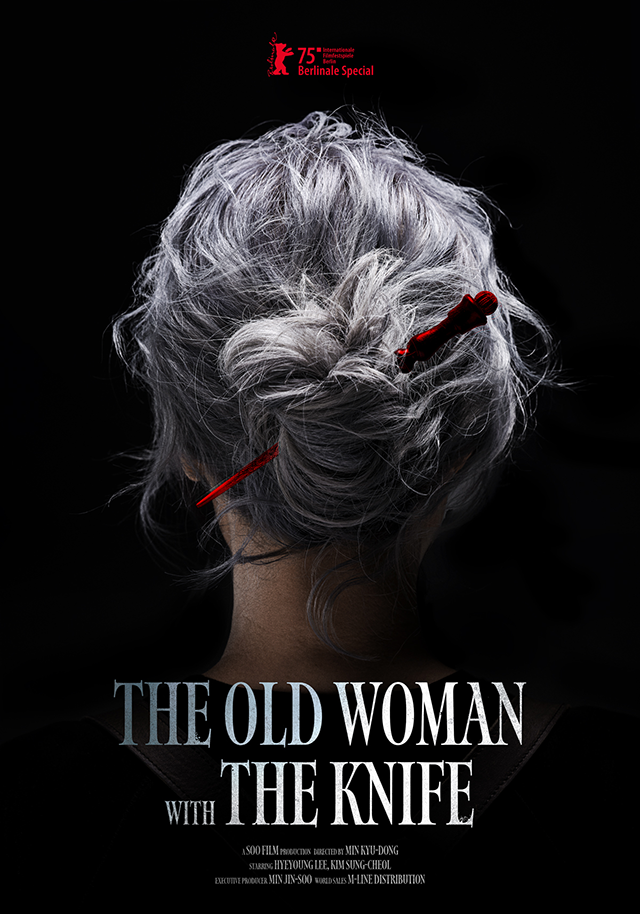

한국영화는 총 8편(<미키 17> 포함)이 올해 베를린을 찾았다. 먼저 홍상수의 <그 자연이 네게 뭐라고 하니>가 경쟁 부문, 민규동의 <파과>가 스페셜 부문, 봉준호의 <미키 17>이 스페셜 갈라에 선정되었고, 강미자의 <봄밤>과 김무영의 <폭력의 감각>이 포럼에, 이장욱의 <창경>과 차재민의 <광합성하는 죽음>이 포럼 익스팬디드에서 소개되었다. 더불어 단편 특별 프로그램에서 2011년 베를린에서 소개된 바 있는 박찬욱, 박찬경의 <파란만장>을 다시 상영했다.

이 중에서도 관심은 역시 경쟁과 스페셜 부문에서 소개된 3편에 집중되었다. <그 자연이 네게 뭐라고 하니>는 30대인 주인공 시인 동화가 여자 친구의 집을 방문하며 벌어지는 일을 관찰한다. ’홍상수 영화 없이는 베를린 경쟁 부문이 완성되지 않는다‘는 농담 섞인 반응이 있을 정도로 영화는 해외 평단 중심으로 관심을 끌었다. 영화제 후반부에 프리미어 상영이 편성되면서 지난 5년간 4개의 은곰상을 거머쥔 홍상수에게 드디어 금곰상이 돌아가는지 현지에서 조심스럽게 관측되기도 했으나, 안타깝게 수상에는 이르지 못했다. 영화는 “전작에서 보여준 홍상수의 세계가 이어지는 동시에, 특유의 미니멀한 스타일이 그 어떤 전작에서보다도 풍부한 효과를 만들어내고 있다”(미국 매거진 <데드라인(DEADLINE)>는 호평을 받았다.

(왼쪽부터) 영화 <그 자연이 네게 뭐라고 하니>, <봄밤>, <폭력의 감각> 포스터

<미키 17> 프리미어에서는 봉준호 감독과 로버트 패틴슨, 스티븐 연 등 배우들이 현지 매체들과 관객들에게 환호를 받으며 영화제 초반의 하이라이트를 선사했다. 이어 영화제 최대 규모 상영관인 우버이츠 뮤직홀에서 열린 <파과> 프리미어에는 민규동 감독과 이혜영, 김성철 배우가 참여해 관객들의 뜨거운 반응을 얻었다. 특히 작년 포럼 부문 상영작이었던 <파묘>에 이어 한국 장르영화에 대한 현지 관객들의 높은 기대를 확인할 수 있었는데, 1,600여 명의 관객들이 상영 후 Q&A 행사에 남아 많은 관심을 드러내기도 했다.

원작인 구병모의 동명 소설 역시 독일어로 출판되어 이미 소설을 읽은 독자들에게도 큰 기대를 자아낸 <파과>는 60대 여성 살인 청부업자 조각(이혜영)을 중심으로 전개되는 누아르 액션 영화다. 꽤나 수위가 높은 고어한 이미지들과 한국 장르영화 특유의 역동적인 장면들이 관객을 사로잡는 동시에, 나이 듦이라는 쓸쓸한 상황 그리고 그 속에서도 어떤 희망을 찾아가는 복잡한 감정이 민규동 감독 특유의 세밀한 화면들에 고스란히 담겨 있다는 좋은 평가를 받았다. 무엇보다도 엄청난 액션 퍼포먼스와 그에 못지않은 감정을 담아내야 하는 조각이라는 전무후무한 캐릭터에 생명을 불어넣은 이혜영의 연기에 대해서는 만장일치의 호평이 이어졌다. 영화 프리미어 상영에 앞선 소개에서 베를린영화제 프로그램 공동 감독 자클린 리앙가(Jacqueline Lyanga)는 이혜영의 압도적인 연기에 경이로움을 금치 못했다는 찬사를 보내기도 했다.

또 <봄밤>과 <폭력의 감각> 역시 관객들로부터 좋은 반응을 얻었다. 포럼 집행위원장인 바바라 웜(Barbara Wurm)은 출품된 다수의 한국영화 중에서 두 작품을 선정하는 게 쉽지 않았다면서 “두 편 모두 포럼 부문의 정신과 흐름을 잘 보여주는 작품”이라고 언급했다.

올해 베를린영화제에 선정된 8편의 한국영화들은 SF, 액션 같은 상업 장르영화에서 아트하우스 영화, 다양한 영화적 양식과 실험 의지를 보여주는 독립영화에 이르기까지 한국영화의 다양한 얼굴들을 보여준다고 해도 과언이 아니다. 독일의 영화평론가이자 홍콩국제영화제, 상하이국제영화제의 유럽 컨설턴트로 활동 중인 앙케 레베케(Anke Leweke)는 “올해 베를린을 찾은 영화들이 한국영화의 놀라운 스펙트럼을 제대로 보여주었다(Korean cinema presented itself in an astonishing range at the Berlinale.)”고 평하기도 했다.

현지 매체들과 관객들에게 열렬한 환호를 받으며 영화제 초반의 하이라이트를 선사한 영화 <미키 17>

배우 이혜영의 압도적인 연기에 찬사가 쏟아졌던 영화 <파과>

유럽 마켓, 아쉬운 침체 상황

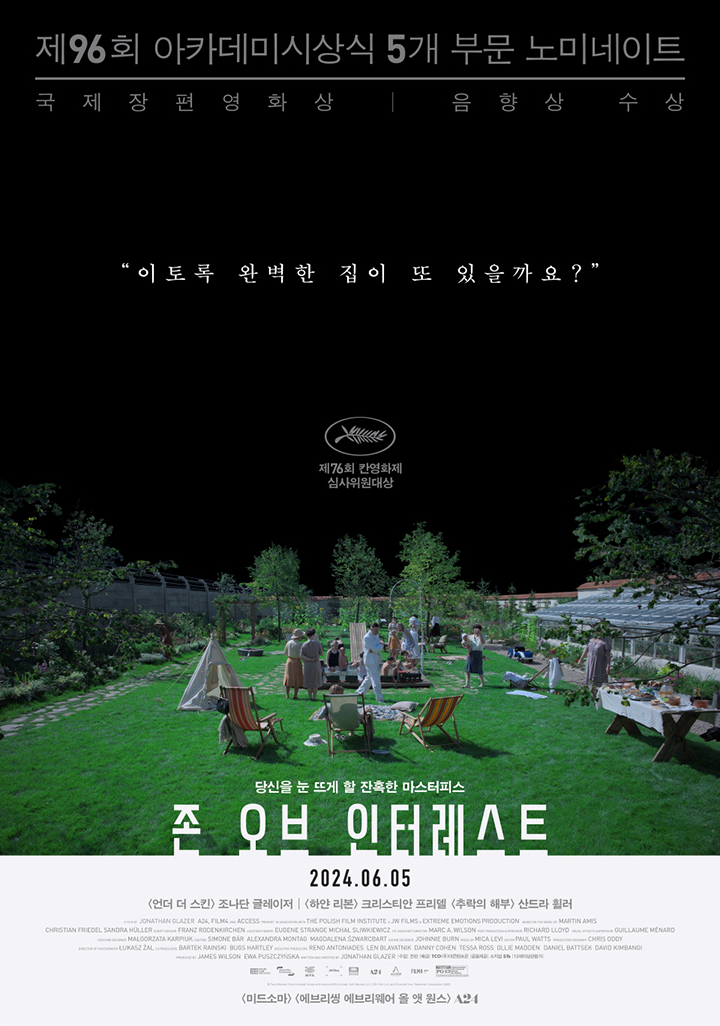

한편 베를린영화제 기간에 함께 열리는 유러피언필름마켓(European Film Market, 이하 EFM)은 배급사 메멘토(Memento Films)를 이끌었던 타냐 마이즈너를 새로운 수장으로 영입하면서 공격적인 행보를 보일 것으로 기대되었다. 그러나 팬데믹 이후 글로벌 영화산업의 위기와 최근 라스베이거스로 거점을 옮겨 열린 아메리칸필름마켓(American Film Market, AFM)의 부진 등 전반적인 영화산업의 침체 속에서, 올해 EFM의 분위기는 예년에 비해 다소 조용하고 침체된 분위기였다는 것이 전반적인 평가다. 특히 지난 몇 년간의 베를린영화제가 미국영화와 할리우드 스타들의 참여가 눈길을 끌었던 것과는 대조적으로, 올해 EFM은 파업으로 인한 할리우드의 제작 중단 사태와 최근 LA 화재로 인한 미 서부 지역 참가자들의 참여 감소로 미국영화의 상대적인 소강상태를 보였다. 반면, 독일과 프랑스 등 유럽 지역의 배급사나 바이어들의 경우, 전반적인 시장의 침체 속에서도 영화에 대한 수요는 줄지 않고 있다는 긍정적인 반응을 보이기도 했다. 특히 <존 오브 인터레스트>나 <서브스턴스> 같은 예년의 성공작들을 언급하면서 상업적 성격을 짙게 가진 아트하우스 영화들에 대한 수요가 증가하고 있다고 전망했다.

그럼에도 불구하고, 전반적인 마켓의 분위기는 거래의 활발함이 다소 약해진 분위기에서 벗어나지 못했다. 이런 전반적인 침체는 한국의 외화 배급사들에서도 엿볼 수 있었다. 선댄스영화제를 시작으로 상반기 화제작으로 떠오른 몇몇 작품과 오는 5월 칸에서 선보일 몇몇 화제작의 선구매를 제외하고는, 한국의 외화 배급사들은 대체로 소극적인 행보를 보였다. 올해 베를린영화제 수상작을 배급하는 한 해외 배급사의 세일즈 담당자는 “예년에 비해 한국 바이어들이 구매에 매우 조심스럽다. 자국 내 여러 분위기로 인해 수입 및 배급에 대한 우려나 불안이 있으며, 특히 환율상승으로 인한 부담을 많이 토로한다”며 한국 시장의 어려움을 전달하기도 했다.

세계적으로 상업적 흥행력을 과시한 아트하우스 영화들인 <존 오브 인터레스트>와 <서브스턴스>

한국영화 해외 배급 더 적극적으로

한국영화 해외 배급의 사정도 크게 다르지 않다. 올해 베를린에서 선보인 다양한 한국영화를 포함, 작년 하반기부터 올해 상반기까지 각종 영화제에서 한국영화가 두각을 드러냈지만, 이런 분위기가 활발한 해외 판매로까지 이어지지는 않은 분위기다. 전체적인 비즈니스 미팅 횟수 자체가 줄었고, 그나마도 직접적인 구매로 이어지는 케이스가 많이 줄어들었다는 것이 올해 EFM에 참여한 한국 배급사들의 전반적인 평가다. <우리들> 윤가은 감독의 신작 <세계의 주인> 등이 관심을 끌긴 했지만, 8편의 한국영화가 베를린을 찾은 것에 비해 한국영화에 대한 관심은 상대적으로 높지 않았다. 일본, 홍콩, 대만 등 동아시아 국가들이 예년과 마찬가지로 공격적인 프로모션을 통해 자국 영화의 노출도를 제고하고 인지도를 높이는 데 열중했던 것과는 대조적이다. 올해 한국영화는 영화산업 매체 지면의 노출이나 마켓 기간 내 행사 등 여러 면에서 조용한 분위기를 보였다는 것이 전반적인 평가다. 나라 안팎의 여러 상황을 고려했을 때 이해가 가는 측면이 있지만, 올해 베를린영화제에서 한국영화가 보여준 성과에 비해 자국 영화 프로모션이 소극적으로 보여졌다는 점은 아쉬운 부분이자 향후 개선 방향을 모색해야 할 숙제로 보인다.

베를린국제영화제

Berlinale2025

한국영화

영화산업

국제영화제

유러피언필름마켓

GLOBAL

The 75th Berlinale and

Korean Cinema:

Emerging Trends Amid Political Turmoil

By Jin Park (BIFAN programmer / Berlinale genre film selection advisor)

2025-03-17

At the opening ceremony of the 75th Berlin International Film Festival (Berlinale), Tricia Tuttle, the festival's executive director, took the stage at Berlinale Palast and emphasized the virtues of listening and inclusion, stating, “I hope we can listen.” She underscored the importance of hearing the voices of filmmakers, acknowledging conflicting political perspectives, and addressing the concerns of the film industry as it faces various crises. Actively listening to these diverse narratives, she implied, is the most crucial mindset we need today. As the world's largest public film festival, the Berlinale marks the beginning of the global film calendar and has long served as a dynamic forum for passionate debates, political discourse, and diverse perspectives on pressing social issues.

Despite celebrating its milestone 75th anniversary, this year’s Berlinale faced significant challenges, including difficulties in securing funding and a reduction in screening venues, making the preparation process anything but smooth. However, the organizers worked tirelessly until the last minute to find solutions, securing increased funding from the German culture ministry and attracting new sponsors. Ultimately, the festival saw a slight rise in audience numbers compared to the previous year, marking a notable success. Given these challenges, Tuttle’s leadership in successfully delivering the 75th edition of the festival has been widely praised. As reflected in the German media’s description of her as “an executive director open to dialogue,” Tuttle has effectively demonstrated that the key to overcoming obstacles begins with listening attentively.

Opening Film The Light and Golden Bear Winner Dreams

Opening with The Light, the latest work by German director Tom Tykwer, this year’s festival featured a total of 240 films from 74 countries. Blending comedy, social drama, and musical elements, The Light explores generational conflicts, class issues, migration within Europe, and other social issues in compelling ways. While opinions on the film were divided, most viewed it as a refreshing choice to mark a new beginning for the festival, especially considering the ongoing criticisms from the German film industry over the past several years and the various challenges the festival has faced. The red carpet was livelier than in previous years, with a greater number of international stars in attendance. Among them were Jury President Todd Haynes, along with Fan Bingbing, Timothée Chalamet, Jessica Chastain, Robert Pattinson, and Marion Cotillard, all contributing to the festival’s glamorous atmosphere.

At the awards ceremony on February 22, the Golden Bear was awarded to Dreams (Sex Love), the third installment of Norwegian director Dag Johan Haugerud’s series. The Grand Jury Prize went to T he Blue Trail (Gabriel Mascaro, Brazil), one of the most talked-about films in the competition, while the Jury Prize was awarded to The Message (Iván Fund, Argentina). Other notable awards included Best Director for Huo Meng (Living the Land ), Best Leading Performance for Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You ), Best Supporting Performance for Andrew Scott (Blue Moon), Best Screenplay for Radu Jude (Kontinental ’25 ), and the Outstanding Artistic Contribution Award for Lucile Hadžihalilović ((The Ice Tower ).

Norwegian director Dag Johan Haugerud’s film <Dreams> has been awarded the prestigious Golden Bear, the top honor at the 75th Berlin International Film Festival

Actress Tilda Swinton was honored with the Honorary Golden Bear at the 75th Berlin International Film Festival

The Rise of Women's Voices and Their Growing Prominence

A defining trend across all sections of the Berlinale, including Competition, Special, Panorama, Forum, Forum Expanded, and Generation, was the continued rise of films by female directors. The Competition section, which drew the most attention, continued its upward trend in female representation, with eight of the 19 selected films—42%—being directed by women. This shift went beyond mere statistics, influencing not only the gender distribution among directors but also the themes explored. Topics such as maternal anxiety, caregiving, and even body horror, examined by young female directors, dominated discussions, making the diverse voices of women creators one of the most prominent topics at this year’s festival.

However, political discourse once again took center stage at this year’s Berlinale. Tricia Tuttle emphasized the importance of tolerance over hatred and exclusion, calling for the release of Israeli actor David Cunio, who was kidnapped by Hamas last year. Meanwhile, Tilda Swinton, the recipient of this year’s Honorary Golden Bear, publicly voiced her support for the pro-Palestinian NGO BDS, earning applause from many in the audience. Further controversy arose when director Jun Li, whose Queerpanorama was screened in the Panorama section, read a letter from the film’s lead actor during a post-screening Q&A. The letter contained pro-Palestinian and anti-Semitic rhetoric, fueling intense political debate throughout the festival.

As the Berlinale concluded on February 23, Germany held an early election, with the conservative CDU-CSU coalition securing victory and the far-right Alternative for Germany (AfD) making significant electoral gains, as predicted, maintaining the political turbulence. The festival responded swiftly, reaffirming its unwavering commitment to freedom of expression while rejecting any form of hate or exclusion. However, these politically charged scenes, born from deep divisions, now appear to be an unavoidable challenge that the Berlinale must confront moving forward.

Korean Cinema: Unveiling a Diverse Experimental Spirit

A total of eight Korean films, including Mickey 17 , were showcased at this year’s Berlin International Film Festival. Noteworthy entries included Hong Sang-soo’s What Does That Nature Say to You? , which competed in the main competition; Min Kyu-dong’s The Old Woman with the Knife, featured in the Special section; and Bong Joon-ho’s Mickey 17 , which premiered in the Special Gala. Other Korean films included Kang Mi-ja’s Spring Night and Kim Moo-young’s The Sense of Violence, both featured in the Forum section, as well as Lee Jang-wook’s Chang Gyeong and Cha Jea-min’s Photosynthesizing Dead in Warehouse,, part of Forum Expanded. Additionally, Park Chan-wook and Park Chan-kyong’s Night Fishing,, initially presented at the 2011 festival, was re-screened as part of a special short film program.

Among these, three films in the Competition and Special sections garnered the most attention. What Does That Nature Say to You? follows Dong-hwa, a poet in his 30s, as he observes the unfolding events during a visit to his girlfriend’s house. The film sparked significant interest, especially among international critics, with some joking that Berlinale’s Competition section isn’t complete without a Hong Sang-soo film. As the film was scheduled for its premiere screening later in the festival, speculation grew about whether Hong, who had won four Silver Bears over the past five years, might finally secure the Golden Bear. However, he ultimately did not win the award. Nonetheless, his film earned praise, with Deadline , a US magazine, stating that the film “continues Hong Sang-soo’s cinematic world from his previous works, while his signature minimalist style creates a more profound effect than in any of his past films.”

(From left) Posters of the films <What Does that Nature Say to You>, <Spring Night>, and <The Sense of Violence>.

At the Mickey 17 premiere, director Bong Joon-ho, along with actors Robert Pattinson and Steven Yeun, received an enthusiastic welcome from both the audience and local media, marking one of the festival’s early highlights. Similarly, The Old Woman with the Knife had its premiere at the festival’s largest venue, the Uber Eats Music Hall, where director Min Kyu-dong and stars Lee Hye-young and Kim Sung-cheol were warmly received by the audience. Notably, following last year’s screening of Exhuma in the Forum section, the strong anticipation for Korean genre films among local audiences was once again evident. Approximately 1,600 attendees stayed for the post-screening Q&A session, underscoring their keen interest in the film.

The original novel of the same name by Gu Byeong-mo, which has already been published in German, heightened anticipation among readers already familiar with the story. The Old Woman with the Knife is a noir action film centered around Jogak (played by Lee Hye-young), a contract killer in her 60s. The film captivates audiences with its intense gore and dynamic sequences, characteristics of Korean genre films. At the same time, it received high praise for the way director Min Kyu-dong’s signature meticulous cinematography vividly captures the loneliness of aging and the complex emotions of searching for hope within it. Above all, Lee Hye-young received unanimous praise for her performance, breathing life into the unprecedented character of Jogak, who required both intense action sequences and equally profound emotional depth. Ahead of the film’s premiere screening, Berlinale co-program director Jacqueline Lyanga expressed her admiration for Lee’s commanding performance, calling it nothing short of amazing.

Additionally, Spring Night and The Sense of Violence also received positive responses from audiences. Barbara Wurm, head of the Forum section, noted that selecting just two Korean films from the many submissions was no easy task, stating, “Both films clearly display the spirit and direction of the Forum section.” The eight Korean films selected for this year’s Berlinale span a wide spectrum, from commercial genre films like sci-fi and action to arthouse cinema and independent films that showcase diverse experimental styles and artistic ambition. It would not be an overstatement to say they highlight the diverse facets of Korean cinema. Anke Leweke, a German film critic and European consultant for the Hong Kong and Shanghai International Film Festivals, also praised this variety, stating, “Korean cinema presented itself in an astonishing range at the Berlinale.”

<Mickey 17> emerged as a festival highlight in the early days of the event,

receiving enthusiastic acclaim from local media and audiences alike.

The film <The Old Woman with the Knife> received widespread acclaim for actress Lee Hye-young’s

commanding performance.

The European Market: A Lingering Slump

Meanwhile, the European Film Market (EFM), held alongside the Berlinale, was expected to take an aggressive approach under its new leadership, with Tanja Meissner – former head of the distributor Memento Films – at the helm. However, amid the ongoing crisis in the global film industry following the pandemic and the underwhelming performance of the American Film Market (AFM), which recently relocated to Las Vegas, this year’s EFM was generally perceived as quieter and more subdued compared to previous years. In contrast to recent Berlinale editions, where American films and Hollywood stars drew significant attention, this year’s EFM reflected the impact of production halts in Hollywood caused by industry strikes, as well as a decline in participation from the U.S. West Coast due to the recent Los Angeles wildfires. As a result, American cinema had a noticeably reduced presence. On the other hand, European distributors and buyers, particularly from Germany and France, expressed a more optimistic outlook, stating that despite the overall downturn in the market, demand for films remained steady. Many pointed to the past success of films like Zone of Interest and The Substance , predicting a growing appetite for arthouse films with strong commercial characteristics.

Nevertheless, the overall market atmosphere remained sluggish, with trading activity relatively subdued. This downturn was also evident among Korean foreign film distributors. Aside from the pre-purchases of a few high-profile films that gained attention during the first half of the year, starting with the Sundance Film Festival and several titles set to premiere at Cannes in May, Korean distributors largely maintained a cautious stance. A sales representative from an international distribution company handling one of this year’s Berlinale award-winning films noted, “Compared to previous years, Korean buyers are being extremely careful. There is a sense of uncertainty regarding imports and distribution due to various domestic situations, and many have expressed concerns over the financial burden caused by rising exchange rates.” This highlights the challenges faced by the Korean market.

The arthouse films <The Zone of Interest> and <The Substance> showcased

remarkable commercial success on a global scale.

A Stronger Push Needed for Korean Films in Global Markets

The situation for distributing Korean films abroad is not much different. Despite the strong presence of Korean films at various festivals – from the second half of last year to the first half of this year, including those showcased at this year’s Berlinale – this momentum has yet to translate into active overseas sales. The overall number of business meetings has decreased, and even among those that did take place, significantly fewer have led to direct purchases. This was the general assessment from Korean distributors participating in this year’s EFM. Although director Yoon Ga-eun, known for The World of Us , garnered attention with her latest film, The World of Love , overall interest in Korean films remained relatively subdued despite the presence of eight Korean titles at Berlinale. This contrasts sharply with the approach of other East Asian countries such as Japan, Hong Kong, and Taiwan, which, as in previous years, actively pursued aggressive promotional strategies to enhance the visibility and recognition of their films. The general assessment is that this year, Korean films maintained a relatively low profile in terms of media exposure, industry coverage, and market events during Berlinale. While this subdued presence is understandable given various domestic and international circumstances, it is nevertheless disappointing that promotional efforts did not match the strong performances of Korean films at the festival. Moving forward, this underscores the need to explore more proactive strategies.