2025년 4월

SPECIAL

NEW AI, 당신이 잠든 사이에

영화 제작 단계마다 적용된 AI 기술

2025-04-01

COMMING SOON '생성형 AI 콘텐츠, 영화를 대체할까?'

생성형 AI'로 만든 영화들의 산업적 흐름에 대한 고찰

2025-04-15

PEOPLE

NEW “다 알더라도 더 알고 싶다”

<프랑켄슈타인 아버지> 강길우 배우

2025-04-01

COMMING SOON 네이버 웹툰 IP의 영상화 실패와 성공의 경험, 그리고 가능성과 미래

스튜디오N 권미경 대표

2025-04-15

READING

NEW 믿음과 광기 사이에서 길을 잃다

<계시록>으로 돌아본 종교적 ‘연니버스’

2025-04-01

COMMING SOON 여성을 통해 제주 4.3 사건을 조명한 첫번째 영화 <목소리들>

2025-04-15

GLOBAL

KOFIC STORY

BOX OFFICE

투자의 불씨, 꺼지지 않도록

2025 한국영화 투자 현황과 활성화 방향

글 _ 김윤지(한국수출입은행 해외경제연구소 수석연구원)

2025-03-17

한국 영화산업이 어두운 터널을 지나고 있다. 팬데믹만 지나면 회복될 것 같았던 영화관 관객 수는 아직도 갈 길이 멀다. 2024년 영화관 총관객 수는 1억 2,313만 명으로 코로나19 이전인 2019년 2억 2,668만 명의 약 54% 수준이다. 2023년 1억 2,514 명보다도 소폭 줄었다. 그나마 한국영화 관객 수는 다소 회복됐다. 2024년 한국영화 관객 수는 7,147만 명으로 2023년보다 17.6% 늘었다. 한국영화 관객 점유율도 58%로 올랐다. 하지만 2024년 상반기에 천만 관객 영화가 2편(<파묘>, <범죄도시4>)이나 있었고, 그만큼 외국영화 관객 수가 줄어든 영향이라 긍정적이지만은 않다. 영화시장 규모는 줄어드는 상황에서 쏠림에 의한 효과인 셈이기 때문이다. 1인당 영화 관람 횟수도 2024년 평균 2.4회로 2000년대 초반 한국영화 성장기 수준으로 줄었다. 전반적으로 시장규모가 코로나19 이전 대비 60% 수준에서 벗어나지 못하고 있다.

2024년 한국 상업영화 평균수익률 –16.4%

영화관 시장이 회복되지 않는 이유에 대해서는 많은 분석들이 있다. 코로나19 기간 동안 온라인 동영상 서비스(OTT)가 폭넓게 보급되면서 이를 통해 영상 콘텐츠를 시청하는 습관이 굳어진 영향이 가장 크다. 특히 가구당 평균 2개 이상의 OTT를 구독할 정도로 OTT 이용이 늘어나면서 영화 관람료에 대한 지불 저항감이 높아진 측면도 있다. 월간 구독료를 내지 않으면서 영화관 관람료 1만5천 원을 지불하는 것과 월간 구독료 1~2만 원을 꾸준히 지불하면서 영화관 관람료를 또 지불하는 것에는 차이가 있기 때문이다. 이러한 영향으로 관람료를 추가로 지불할 만큼 가치가 있는 영화인지를 확인하고 관람을 결정하는 심리가 늘어 전반적으로 영화 관람에 대한 눈높이가 매우 깐깐해졌다.

시장 위축으로 영화 수익률도 낮아졌다. 한국 상업영화는 순제작비 30억 원 이상으로 제작된 영화를 말하는데, 코로나19 영향이 컸던 2020년 한국 상업영화 평균수익률은 –30.3%까지 떨어졌다. 이후 2021년 –22.9%, 2022년 –12.6%로 코로나19 영향이 지속됐고, 급기야 2023년에는 –31%까지 떨어졌다. 2024년에는 천만 관객 영화가 두 편이나 탄생해 조금 회복되었지만 그래도 평균수익률은 –16.4%에 그쳤다. 코로나19 이전인 2019년 한국 상업영화 평균수익률이 10.9%였던 것과 비교할 때 수익률 하락 폭은 매우 큰 상태다.

문제는 이렇게 영화 수익률이 저조해짐에 따라 투자사, 배급사들이 투자 규모를 줄여 시장이 더 움츠러들고 있다는 점이다. 한국영화 투자는 2000년대 한국영화 메인 투자 시스템이 자리 잡으면서 배급사들이 메인 투자를 하고, 벤처투자자들이 부분 투자를 하는 형태가 정착되어왔다. 메인 투자 시스템 도입 초반에는 메인 투자자들의 투자 비율이 50% 정도였으나, 영화시장이 성장하면서 제작 규모가 늘어나 현재는 메인 투자자들의 투자 지분은 20~30% 정도다. 나머지 70~80%는 정부가 출자한 모태펀드 조합을 포함한 다양한 벤처투자자들의 투자로 충당된다.

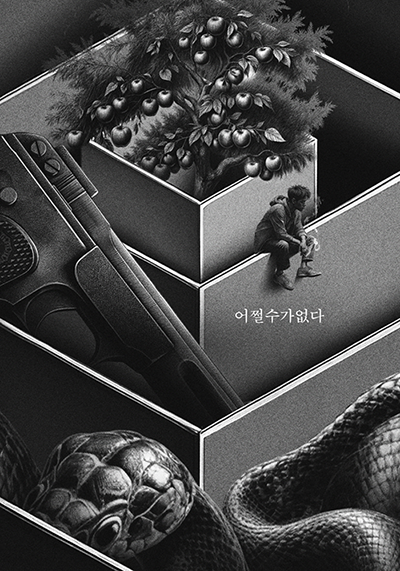

2025년 제작 진행중인 <어쩔수가없다> 티저 포스터

한국 상업영화 연간 투자 4,000~4,500억 한국 상업영화 투자 규모는 대략 연간 4,000~4,500억 원 규모로 추정해볼 수 있다. 코로나19 영향으로 개봉영화가 크게 줄었던 2020년과 2021년을 제외한다면, 연간 한국 상업영화 개봉 편수는 35~40편 정도였다. 2024년 기준으로 상업영화의 평균 순제작비는 93.8억 원, 평균 총제작비는 115억 원 정도이므로 개봉영화의 총제작비 규모는 대략 연간 4,000~4,500억 원 수준이 된다. 투자자들의 비중으로 나눠본다면, 시장이 전년 수준을 유지하기 위해서는 투자배급사가 연간 1,000~1,200억 원 정도, 벤처투자 자본이 대략 3,000억 원 이상 투자를 해야 한다는 이야기다.

한국 상업영화 연간 개봉작 제작 규모 추이

단위: 편, 억 원

| 년도 | 편수(A) | 평균 순제작비 | 평균 총제작비(B) | 총제작비 합(AXB=C) |

|---|---|---|---|---|

| 2018 | 40 | 79.0 | 102.5 | 4,100 |

| 2019 | 45 | 76.5 | 100.8 | 4,536 |

| 2020 | 29 | 66.4 | 85.6 | 2,482 |

| 2021 | 17 | 74.8 | 93.9 | 1,596 |

| 2022 | 35 | 101.0 | 125.9 | 4,407 |

| 2023 | 35 | 102.9 | 127.3 | 4,456 |

| 2024 | 37 | 93.8 | 115.1 | 4,259 |

자료 : 영화진흥위원회

그런데 코로나19 이후 영화 수익률이 크게 하락하면서 주요 투자배급사들의 투자 규모가 크게 줄어들었다. 2019년 약 7,858억 원에 육박했던 5대 투자배급사의 배급 매출액이 코로나19 이후 2022년 4,797억 원, 2023년 4,366억 원 등 절반 수준으로 감소했기 때문이다. 투자배급사들은 영화에 20~30% 정도만 투자하지만, 투자금 관리감독, 투자 조달 및 유치, 배급 및 부가판권 관리 등 영화제작 완성을 위한 모든 과정을 총괄한다. 따라서 영화산업에서 이들의 선도 투자는 매우 중요하다. 벤처투자자들은 투자배급사들의 투자, 배급, 관리 능력을 믿고 투자함으로써 리스크를 줄여온 측면이 강하다.

이런 투자배급사들이 투자를 줄이게 되자 벤처투자자도 연쇄적으로 투자를 줄이고 있다. 과거에는 영화 투자가 타 분야 벤처투자에 비해 투자금 회수 기간도 짧고, 수익률도 나쁘지 않아 벤처투자자들의 관심이 많았다. 그러나 코로나19 이후 영화 투자수익률이 하락하면서 영화 투자가 벤처캐피털 회사의 내부수익률(IRR)에 악영향을 끼치는 경우가 많아졌다. 이에 따라 벤처투자업계에서는 점점 영화 투자를 꺼리고 있다. 신규 벤처투자자들의 진입은 줄어들고 기존 영화 투자자들만 투자 활동을 지속함에 따라 영화 전문 벤처투자자들의 수도 과거에 비해 줄어들었다.

2025년 개봉 한국영화 10~14편으로 감소 투자 위축의 결과는 2025년 신규 영화 개봉 편수 감소로 확인할 수 있다. 5대 주요 투자배급사인 CJ ENM, 롯데엔터테인먼트, NEW, 쇼박스, 플러스엠엔터테인먼트가 2025년 개봉을 계획하고 있는 한국 상업영화 수는 10~14편에 불과한 것으로 알려졌다. 2024년 투자가 확정돼 2025년 촬영에 들어가는 영화도 10편이 채 되지 않는다. 2023~2024년 연간 35~37편의 영화가 개봉된 것과 비교할 때 신규 개봉영화가 약 3분의 1 수준으로 줄어드는 셈이다. 2024년까지는 코로나19 이전 제작되었다가 개봉이 늦춰진 ‘창고 영화’들로 인해 신규 투자가 줄어도 개봉영화 수는 유지됐다. 하지만 2025년부터는 창고 영화들도 모두 소진됨에 따라 투자 감소로 인한 시장 위축 영향을 대중들도 직접 확인하게 될 전망이다.

5대 투자배급사 2025년 개봉 계획 영화

| 투자배급사 | 개봉 목표 한국영화* |

|---|---|

| CJ ENM | <악마가 이사왔다>, <어쩔 수가 없다> |

| 롯데엔터테인먼트 | <전지적 독자 시점>, <부활남>, <거룩한 밤:데몬 헌터스>, <행복의 나라로> 등 |

| 쇼박스 | <먼 훗날 우리>, <폭설>, <모럴헤저드> |

| 넥스트엔터테인먼트월드(NEW) | <검은 수녀들>, <좀비가 되어버린 나의 딸> |

| 플러스엠엔터테인먼트 | <야당>, <열대야>, <파반느> 등 |

* 개봉 목표이므로 수치는 변동 가능

자료: 「‘창고 영화’ 다 털어냈더니…내년 극장가 빈털터리 될 판」, 한겨레신문 (2024.12.01)

업계에서는 정부에 더 많은 역할을 기대할 수밖에 없다. 모태펀드 영화계정 출자 확대 등을 통해 자본이 부족해진 산업계에 마중물 자금을 계속 공급해야 한다는 것도 그 가운데 하나다. 영화산업의 위기는 이번이 처음은 아니다. 영화산업이 급성장하던 2000년대 중반에도 외부 자본이 영화제작비로 과잉 공급돼 영화 수익률이 크게 하락했던 적이 있었다. 당시에는 투자배급사 중심으로 제작비를 보다 효율적으로 관리하는 형태로 개편되면서 영화산업 수익률을 플러스로 전환할 수 있었다. 이 과정에서도 정부는 모태펀드 출자를 꾸준하게 유지함으로써 벤처투자자들이 시장을 떠나지 않고 투자할 수 있도록 지지대 역할을 한 바 있다.

모태펀드, 영화산업 버팀목 역할

이번 위기는 과거보다도 더 어려운 상황일 수 있다. 과거와는 달리 영화 제작과 배급을 주도해온 투자배급사들도 투자를 줄이려는 상황이기 때문이다. 여기에 덧붙여 OTT의 출현으로 ‘영화관 영화’란 어떤 것이어야 하는가에 대한 재정의가 필요한 때라 위기 극복에 더 오랜 시간과 자본이 필요할 수 있다. 이 과정에서 제작 자본이 부족해질 경우 산업의 위축은 더 가속화되고 신규 영화 개발 전환도 어려워질 수 있다. 자금 공급자로서 정부의 역할은 더 중요해질 전망이다.

다행스러운 것은 정부가 영화계 위기가 심화된 2020년부터 모태펀드 영화계정 출자액을 꾸준히 늘리면서 영화제작 자본 공급을 확대하고 있다는 것이다. 정부는 2010년부터 2024년까지 모태펀드 영화계정에 총 2,270억 원을 신규 출자해 5,607억 원 규모의 투자조합을 결성해왔다. 2024년에는 총 325억 원을 출자해 653억 원 규모의 투자조합을 결성해 투자를 진행했다. 2024년 개봉영화 기준으로 본다면 모태펀드 투자액이 전체 상업영화 총제작비의 20.5%나 된다. 상업영화 5편 가운데 하나는 모태펀드 자조합으로 영화가 만들어졌을 정도로 투자 비중이 높아졌다. 2011년부터 2020년까지 전체 상업영화 총제작비 가운데 3~8% 수준을 모태펀드 자조합 투자액이 담당했던 것과 비교하면 비중이 크게 늘어났다. 전체 영화 투자액이 줄어드는 상황에서도 정부가 출자액을 늘려온 덕분이다.

모태펀드 영화계정 출자액 및 조합 결성액 현황

단위: 억 원, 개

| 구분 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | 계 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 신규 출자액 |

110 | 60 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 180 | 100 | 80 | 240 | 350 | 350 | 100 | 250 | 2,270 |

| 재출자액 | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 100 | 20 | 15 | 70 | 12 | 86 | 150 | 75 | 608 |

| 소계 | 110 | 60 | 50 | 100 | 100 | 140 | 140 | 280 | 120 | 95 | 310 | 362 | 436 | 250 | 325 | 2,878 |

| 조합 결성액 | 270 | 100 | 100 | 150 | 170 | 240 | 240 | 480 | 170 | 193 | 464 | 561 | 746 | 530 | 653 | 5,607 |

| 투자 가능 조합수 | - | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | - |

자료 : 영화진흥위원회

모태펀드 영화계정 출자액 및 조합 결성액 현황

단위: 억 원, 개

| 구분 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | 계 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 신규 출자액 |

110 | 60 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 180 | 100 | 80 | 240 | 350 | 350 | 100 | 250 | 2,270 |

| 재출자액 | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 100 | 20 | 15 | 70 | 12 | 86 | 150 | 75 | 608 |

| 소계 | 110 | 60 | 50 | 100 | 100 | 140 | 140 | 280 | 120 | 95 | 310 | 362 | 436 | 250 | 325 | 2,878 |

| 조합 결성액 | 270 | 100 | 100 | 150 | 170 | 240 | 240 | 480 | 170 | 193 | 464 | 561 | 746 | 530 | 653 | 5,607 |

| 투자 가능 조합수 | - | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | - |

자료 : 영화진흥위원회

2025년에도 정부는 모태펀드 영화계정 신규 출자액을 350억 원으로 늘렸다. 한국영화 메인 투자 펀드(조성 목표액 396억 원, 정부 출자액 198억 원)를 신규로 조성하고, 저예산 한국영화 펀드(조성 목표액 200억 원, 정부 출자액 100억 원)를 통해 중저예산과 저예산 한국영화 제작을 활성화할 계획이다. 여기에 애니메이션산업 성장을 위해 애니메이션 전문 펀드(조성 목표액 200억 원, 정부 출자액 100억 원)도 신설했다.

투자자 친화적인 환경이 되길

투자액 증대는 긍정적이지만 투자업계에서는 모태펀드가 보다 투자자 친화적으로 전환되어야 한다고 이야기한다. 모태펀드의 경우 정책적 성격을 포기할 수 없어 독립영화 등에 의무적으로 투자를 해야 한다거나, 연차별로 일정 금액은 꼭 투자를 해야 하는 의무가 있는 등 여러 규약들이 있다. 이런 장치들이 영화계에 자금이 풍족할 때에는 문제가 없지만, 투자가 위축될 때에는 펀드 운용을 더 어렵게 하기도 한다. 투자자들이 대기업 계열 배급사에서 투자, 배급하는 영화에는 투자가 금지된 규약이 완화되기를 바라는 것도 그런 의미에서다. 어떤 영화에서든 수익을 내는 사례가 보여야만 투자 심리가 유지될 수 있다는 위기감에서 비롯된 주장들이다.

이런 뜻에 맞춰 정부도 올해는 결성 1년 내 약정 총액의 25%를 투자하도록 했던 연차별 투자 의무를 폐지하는 등 모태펀드 투자 조건을 완화하기도 했다. 하지만 펀드의 경우 한번 조성되면 5년 이상 유지되는 탓에 과거에 조성된 펀드에는 규약들이 남아 있게 된다. 투자자들의 불만이 단번에 사라지지 않는 이유다. 궁극적으로 펀드는 수익을 위해 조성되는 것이므로, 정책적 목적은 지원사업에서 달성하게 하는 방안이 필요하다고 투자자들은 입을 모은다. 펀드 안에 너무 많은 정책목표를 담으려 하면 수익도 목표도 모두 놓치게 될 수 있다는 의미에서다. 펀드만으로는 위기를 해결할 수 없다는 것이다. 언제나 위기가 닥쳤을 때 변화가 탄생했다. 자본의 뒷받침이 있어야 생존할 수 있는 영화산업의 새 활로를 위해 지금은 모두 머리를 맞대고 변화를 만들어야 할 때다.

*<한국영화 투자 활성화를 위한 정책금융 활용방안 연구> 보고서 영화진흥위원회 홈페이지에 게재 예정(4월 중)